Убить пересмешника - Страница 85

- Предыдущая

- 85 / 101

- Следующая

85

Я думала, тётя Александра плачет, но потом она отняла руки, а глаза были сухие. Только лицо усталое. Она заговорила ровным голосом, без всякого выражения:

— Не могу сказать, чтобы я одобряла всё, что он делает, Моди, но он мой брат, и я хочу знать одно: когда же всё это кончится? — Она повысила голос. — У него сердце разрывается. Он старается не подавать виду, но у него сердце разрывается. У него было такое лицо, когда… Чего ещё им от него надо, Моди, чего им ещё надо?

— Кому, Александра? — спросила мисс Моди.

— Этому городу. Они с удовольствием предоставляют ему делать за них всё то, что не желают делать сами, потому что боятся потерять пятак! Они с удовольствием предоставляют ему делать то, что боятся делать сами, и пускай он загубит на этом своё здоровье, они…

— Тише, Александра, услышат, — сказала мисс Моди. — А ты никогда не думала об этом иначе? Понимают это у нас в Мейкомбе или не понимают, но мы ему платим самую высокую дань, какой только можно удостоить человека. Мы доверяем ему отстаивать справедливость.

— Кто «мы»? — Тётя Александра и не подозревала, что спрашивает, как её двенадцатилетний племянник.

— Горсточка людей, которые убеждены, что правда существует не только для белых; горсточка людей, которые убеждены, что суд должен быть справедливым для всех, не только для нас; горсточка людей, у которых довольно смирения, чтобы, глядя на негра, говорить себе: если б не милость божья, я мог бы очутиться на его месте. — Голос мисс Моди опять звучал решительно. — Горсточка мейкомбцев из хороших семей, вот кто!

Если бы я слушала повнимательней, я бы теперь немножко лучше поняла то, что толковал Джим о хорошем происхождении, но меня вдруг затрясло, и я никак не могла унять дрожь. Я один раз видела ту тюремную ферму, и Аттикус показал мне двор для прогулок. Он был большой, как футбольное поле.

— Перестань дрожать, — скомандовала мисс Моди, и я перестала. — Поднимайся, Александра, мы и так оставили их слишком надолго.

Тётя Александра встала и оправила платье. Вынула из-за корсажа платок и вытерла нос. Потом пригладила волосы и спросила:

— По мне что-нибудь заметно?

— Ровным счётом ничего, — сказала мисс Моди. — Ты взяла себя в руки, Джин Луиза?

— Да, мэм.

— Тогда идёмте к нашим дамам, — хмуро сказала она.

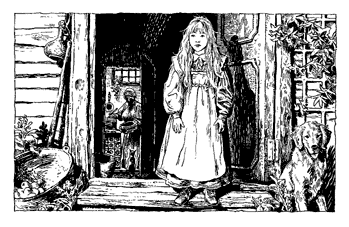

Она отворила дверь столовой, и голоса стали громче. Тётя Александра шла впереди меня, переступая порог, она высоко подняла голову.

— У вас пустая чашка, миссис Перкинс, — сказала она. — Позвольте, я налью вам ещё кофе.

— Кэлпурнию послали ненадолго по делу, Грейс, — сказала мисс Моди. — Позвольте предложить вам тарталеток с ежевикой. Слыхали вы, что сделал мой двоюродный брат, тот, который увлекается рыбной ловлей?…

Так они обходили столовую — от одной смеющейся гостьи к другой, наливали кофе, угощали сластями, как будто только и было огорчений, что приходится пока хозяйничать без Кэлпурнии.

Вся столовая уже снова негромко жужжала.

— Да-с, миссис Перкинс, этот Граймс Эверетт — святой мученик… Надо было жениться, они и сбежали… Каждую субботу в косметическом кабинете… Как только зайдёт солнце… Он ложится спать с… с курами, целая кореша с больными курами, Фред говорит, с этого всё и началось. Фред говорит…

Тётя Александра посмотрела на меня через стол и улыбнулась. И кивком показала на блюдо с домашним печеньем. Я осторожно подняла блюдо и тихонько двинулась к миссис Мерриуэзер. Так любезно, как только умела, я спросила, не угодно ли ей печенья. В конце концов, если в такую минуту тётя может оставаться настоящей леди, так и я могу.

25

— Не надо, Глазастик. Отнеси её за порог.

— Джим, ты что, спятил?

— Сказано тебе, отнеси её за порог.

Я вздохнула, подобрала гусеницу с полу, отнесла на заднее крыльцо и вернулась на свою раскладушку. Был уже сентябрь, но ночи всё ещё стояли тёплые, и мы по-прежнему спали на задней веранде. Ещё не исчезли светляки, и всякие ночные жучки и мотыльки, которые всё лето вечерами бьются в сетку, ещё не переселились куда-то, как всегда осенью. Гусеница, наверно, вползла по ступенькам, а потом под дверью. Я увидела её, когда положила книжку на пол возле раскладушки. Эта гусеница не длинней дюйма, а если до неё дотронуться, она сразу сворачивается в тугой серый клубок. Я растянулась на животе и ткнула в гусеницу пальцем. Она свернулась. Потом, наверно, решила, что опасность миновала, и медленно развернулась. Все её сто ног задвигались, она немножко проползла, и я опять её тронула. Она свернулась. Мне хотелось спать, и я решила её прикончить. Я уже протянула руку, и тут меня остановил Джим.

Он смотрел сердито. Наверно, это тоже потому, что у него такая полоса; уж скорей бы он с ней разделался. Конечно, животных Джим никогда не мучил, по я понятия не имела, что он жалеет ещё и насекомых.

— А почему нельзя её раздавить? — спросила я.

— Потому, что она тебе не мешает, — в темноте ответил Джим. Он уже погасил свою лампу.

— Значит, ты теперь не убиваешь ни мух, ни москитов, такая, значит, у тебя полоса, — сказала я. — Когда передумаешь, ты мне скажи. Только я не дам, чтоб меня кусали муравьи, так и знай.

— А, заткнись ты… — сонным голосом отозвался Джим.

Это Джим с каждым днём всё больше становился похож на девчонку, а совсем не я. Я удобно улеглась на спину и собралась спать, а пока что думала про Дилла. Он уехал первого сентября и пообещал вернуться в ту же минуту, как начнутся каникулы: кажется, до его родных наконец дошло, что он любит проводить лето в Мейкомбе. Мисс Рейчел взяла нас с собой в такси на станцию, и Дилл махал нам из окна вагона, пока совсем не исчез с глаз долой. Но не из сердца вон: я по нему скучала. За последние два дня Джим научил его плавать…

- Предыдущая

- 85 / 101

- Следующая